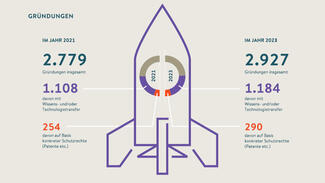

Seit 2012 erstellt der Stifterverband mit Unterstützung des jetzigen Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie den Gründungsradar mit dem gemeinsamen Ziel, Impulse für die Weiterentwicklung der Gründungsförderung an Hochschulen zu geben. Im Jahr 2023 wurden 2.927 betreute Gründungen an deutschen Hochschulen registriert – ein erneuter Anstieg im Vergleich zu 2021. Besonders hervorzuheben sind die Gründungen mit Wissens- und Technologietransfer, die mit 1.184 Gründungen mehr als ein Drittel ausmachen, darunter 290, die auf Patenten basieren. Zum Vergleich: Gegenüber 2012 hat sich die Zahl der Gründungen mit Wissens- und Technologietransfer mehr als verdoppelt und auch der Anteil an patentbasierten Gründungen ist gestiegen.

Der Gründungsradar 2025 widmet sich dem Schwerpunktthema Verstetigung. Dabei geht es um die Umwandlung temporärer Förderstrukturen in dauerhafte, tragfähige Strukturen, damit die Gründungsförderung an den Hochschulen langfristig erfolgreich bliebt. Neben dem Aufbau von Expertise durch erfahrenes Personal bedeutet das auch, Ressourcen zu verstetigen und kontinuierliche Unterstützung durch Hochschulleitungen zu sichern.

Zusammenfassung der Kernergebnisse

Zum siebten Mal hat der Gründungsradar den Stand der Gründungsförderung an deutschen Hochschulen untersucht. Diese gilt als essenzieller Treiber für Gründungsaktivitäten und Innovation in Deutschland. Die vorliegende Erhebung basiert dabei auf der gleichen Methodik und, bis auf eine Ausnahme, denselben Indikatoren wie die Erhebung vom Gründungsradar 2022 und 2020. So ist ein Zeitvergleich zwischen den Studien weitgehend möglich. Insgesamt beteiligten sich 191 Hochschulen, bei denen das Thema Gründungsförderung von Bedeutung ist (darunter auch zwei Verbünde, so dass 187 Beobachtungen im Datensatz enthalten sind). Der Gründungsradar liefert somit eine umfassende Datengrundlage zur Analyse des Gründungsgeschehens und der Fördermaßnahmen an deutschen Hochschulen. Die Daten beziehen sich auf das Jahr 2023.

Im oberen Feld rücken die Hochschulen gemessen an der Gesamtpunktzahl immer enger zusammen, was auf eine vergleichbar hohe Qualität der Gründungsförderung hinweist. Dennoch konnte sich mit Blick auf die Methodik der Erhebung seit dem Gründungsradar 2020 eine relativ konstante Spitzengruppe etablieren. Die Hochschule für angewandte Wissenschaften München erreicht bei den großen Hochschulen zum zweiten Mal in Folge die höchste Punktzahl, bei den kleinen Hochschulen gelingt dies erneut der HHL Leipzig Graduate School of Management (wie bereits in allen bisherigen Erhebungen des Gründungsradars). Bei den mittelgroßen Hochschulen verbessert sich die Universität Bayreuth und erreicht in dieser Kohorte erstmals die höchste Punktzahl.

Für das Jahr 2023 melden die teilnehmenden Hochschulen insgesamt 2.927 Gründungen, was eine Steigung um 5,3 Prozent zur Vorerhebung bedeutet (2021: 2.779 Gründungen). Knapp 40 Prozent (1.184) der angegebenen Gründungen basieren auf Wissenschafts- und/oder Technologietransfer und 9,9 Prozent (290) basieren auf Schutzrechten wie zum Beispiel Patenten (2021: 254). Zudem melden die teilnehmenden Hochschulen 13.288 Gründungsvorhaben im Jahre 2023. Zum Vergleich: Im Erhebungszeitraum 2021 wurden 10.066 Vorhaben zurückgemeldet.

Im Jahr 2023 bleibt die Gründungsförderung an Hochschulen stark auf Drittmittel angewiesen: 76,9 Prozent des Gesamtbudgets von rund 218 Millionen Euro stammen aus Drittmitteln (2021: 74,3 Prozent). Diese starke Drittmittelabhängigkeit stellt aus Sicht der Hochschulen eine zentrale Herausforderung für eine nachhaltige und erfolgreiche Förderung von Gründungen dar. Gleichzeitig investieren Hochschulen durchschnittlich lediglich 0,25 Prozent ihrer Haushaltsmittel in die Gründungsförderung. Problematisch ist zudem der Rückgang des Anteils privater Drittmittel, der von 8,9 Prozent auf 8,3 Prozent gesunken ist.

Zum 31. Dezember 2023 waren im Bereich der Gründungsförderung an den 186 antwortenden Hochschulen 1.905 Personen beschäftigt, in zusammengenommen 1.363 Vollzeitäquivalenten. Ein leichter Zuwachs im Vergleich zu 2021, als 1.313 vollzeitäquivalente Stellen verzeichnet wurden. Die Betreuungsrelation bleibt konstant bei sechs Vollzeitäquivalenten pro 10.000 Studierende. Allerdings sind von diesen Stellen 69,5 Prozent befristet beziehungsweise an Projekte gebunden, die Entfristung von Personal bleibt somit eine zentrale Herausforderung für die Hochschulen.

Im Studienjahr 2023 (Sommersemester 2023 und Wintersemester 2023/24) fanden mehr als 14.000 gründungsrelevante Veranstaltungen statt (davon rund 6.200 curricular), an denen mehr als 400.000 Personen teilgenommen haben. Im Vergleich zum Studienjahr 2021, in dem etwas mehr als 300.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie rund 12.000 Veranstaltungen registriert wurden, stellt dies einen deutlichen Anstieg dar. In 43,7 Prozent aller Studiengänge teilnehmender Hochschulen lassen sich entsprechende Kurse anrechnen.

An 69 Prozent der teilnehmenden Hochschulen existieren schriftlich fixierte Regelungen zum Umgang mit geistigem Eigentum, eine positive Entwicklung gegenüber 59 Prozent in der letzten Erhebung. Von diesen haben beispielsweise ca. 55 Prozent klare Regelungen für den Fall eines Buy-outs, Verkaufs oder einer Übertragung – eine Steigerung um fast 20 Prozentpunkte. Auch alle weiteren abgefragten Regelungen, wie etwa zur Exklusivität der Nutzung, der Nutzungsdauer oder Höhe der Lizenzgebühren, sind an mehr Hochschulen als in der Vorerhebung vorhanden.

Nahezu alle Hochschulen kooperieren mit unterschiedlichen Partnern im Bereich der Gründungsförderung. Dabei hat sich im Vergleich zum vergangenen Gründungsradar die Zahl der dokumentierten Kooperationsprojekte mit Unternehmen und/oder der Politik im Bereich CoCreation auf 1.910 mehr als verdoppelt. Von den Hochschulen, die mit Partnern im Ausland zusammenarbeiten, ist der Anteil derjenigen, die Beziehungen zu internationalen Investorinnen und Investoren unterhalten, im Vergleich zum Gründungsradar 2022 um mehr als 10 Prozentpunkte gestiegen (55 Prozent).

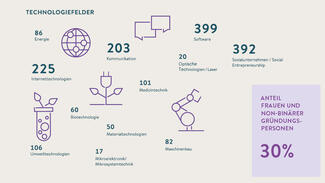

Der Anteil weiblicher sowie diverser Gründungspersonen bleibt stabil, ist aber weiterhin vergleichsweise niedrig. Von den 5.145 erfassten Gründungspersönlichkeiten an den Hochschulen, die spezifische Daten hierzu vorlegten, sind in etwa 1.700 weiblich beziehungsweise divers. Dies entspricht einem Anteil von rund 30 Prozent.

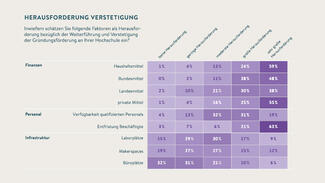

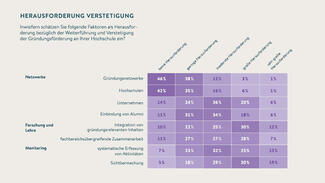

Das Thema Verstetigung steht im Fokus des Gründungsradars 2025 und wurde erstmals eingehend analysiert. Insbesondere im Bereich der finanziellen Ausstattung und personellen Rahmenbedingungen sehen Hochschulen die größten Herausforderungen für die Verstetigung ihrer Gründungsförderungsaktivitäten. In Bezug auf Forderungen an die Politik zeigte sich, dass 84,5 Prozent der Hochschulen die Verstetigung der Finanzierung als zentrale Forderung an die Politik sehen. 62 Prozent sprechen sich für die Fortführung der Förderprogramme aus, wobei 39 Prozent zusätzlich einen Bürokratieabbau fordern. Weitere wichtige Anliegen sind die Verbesserung von Anreizsystemen (knapp 34 Prozent), die stärkere curriculare Verankerung der Gründungsförderung (29 Prozent) sowie ein Fokus auf Zielgruppen wie Geisteswissenschaften und Kunst (10 Prozent). Verbesserte Rahmenbedingungen für Wagniskapital und Hochschulbeteiligungen werden jeweils von etwa 8 Prozent genannt.

Der Gründungsradar wird durch das Bundesministerium

für Wirtschaft und Energie gefördert und

vom Stifterverband durchgeführt.

Bis 2018 hat die Heinz Nixdorf Stiftung den Gründungsradar gefördert.

Die Ausgaben 2020 und 2022 wurden außerdem durch die

Marga und Kurt Möllgaard-Stiftung unterstützt.